出雲屋を支える職人たちARTISANS

出雲屋の桐たんすは、最初から最後までひとりの職人の手作業で造られます。ここには永い時間と熟練職人たちの物造りへの情熱が込められています。

名古屋桐箪笥 伝統工芸士(平成21年5月歿)

まれにみる、名古屋桐箪笥を代表する優れた職人。このような職人は、これからの時代の中では不生出かもしれません。現在、薫陶を受けた後輩の職人達が遺志を引き継ぎ、頑張っています。

名古屋桐箪笥 伝統工芸士

この道四十余年の大ベテラン。熟練された技量は、誰もが認めるところ。主に最終仕上げを担当。製品の仕上がりに厳しい眼を光らす。昔ながらの頑固一徹さを持った職人。健康法は、早朝野球。

名古屋桐箪笥 伝統工芸士

言葉少なで寡黙な人柄だが、淡々と製品を仕上げて行く。温和な中にも職人としての誇りが垣間見える。趣味は休日の愛妻との温泉巡り。

名古屋桐箪笥 伝統工芸士

現代生活にもマッチする新しいタイプの総桐たんすの企画・製作に取り組んでいる。最近、白髪が増えたらしい。休日は、野鳥観察に飛び回る日本野鳥の会会員。

名古屋桐箪笥 伝統工芸士

火力発電所のタービンメンテナンス会社から転職。手に職をつける仕事に憧れてこの世界に。毎日が勉強。出雲屋の中核職人として、後進の指導も行うこれからの名古屋桐箪笥を担う期待の職人。二人の女の子の父親として馬力UP。日々、寡黙に仕事に取り組んでいる。

名古屋桐箪笥 職人

高校を卒業し入社してから、技術・技法を身に就けるため努力の日々。まだまだ勉強中ですが、一流の職人になるため、全てを貪欲に吸収中。納品設置時には、お客様から応援のエールを頂くことが嬉しい。目指すは、伝統工芸士。

桐たんすの製造工程MAKING

-

01

- 造材

- 経験豊富な職人による厳選された桐材を2~5年程の期間、自然乾燥を施し十二分に木のアクを抜き乾燥させることで製品になってからの箪笥の狂い、変色を少しでも防ぐ事を考えて行っています。乾燥させている期間中は、常に一定の間隔で職人が見廻り管理しています。多くの量産品は、この手間のかかる作業を効率化の名のもとに省かれているところもあるようです。

-

02

- 木取り

- 桐材の木目の状態を見て判断し、使用部分に応じて板を切断後、仕上りを想定して木目を揃え、幅合せをしていきます。頭の中に図面が入っているような経験を伴った熟練した職人のみが行える作業です。

-

03

- 狂い直し

- 自然に乾燥させた桐材を火にあぶる作業をして板の反りやひずみを修正していきます。夏場にはつらい作業ですが、製品の仕上りに大きく影響するので手の抜けない工程です。

-

04

- はぎ加工

- 何枚もの板を剥ぎ合せて1枚板を造ります。部材の剥ぎ面を垂直に削った後、接着剤を塗り、紐、締め金具を使って固定、自然乾燥させます。伝統的な製作技法の一つです。

-

05

- 本体加工

- 寸法にあわせ切断、削り、仮組み加工の後、接合部を接着し木釘を打ち込んで固定していきます。伝統的な製作技法である水引きや木殺しなどの技法を使います。

-

06

- 引き出し加工

- 枠組みを製作し、底板に木釘を打込み組み立てます。引出し枠組みを蟻組み技法で製作し、板に合わせて木釘を打ち込み組み立てていきます。出雲屋では、よりしっかりとした桐箪笥造りのために木釘にもこだわり、長年の使用に耐え得るよう既製品ではなく自分たちで製作した木釘を使っています。

-

07

- 仕上げ加工

- 出雲屋では伝統的な仕上げ方法の場合は木地全体を調整した後、うづくり(かやの根を束ねたもの)で磨き、木目立てをします。そして、やしゃぶし液(矢車附子の実を煎じた液)に砥の粉を混ぜた液を塗り、色つけと目立てを重ね、最後にロウで磨く事により、ツヤを出して防汚処理を施しております。しかしながら、最近では、このような手間を省くために桐たんす用の合成塗料を使用している事業所が多いのが実態です。(販売時には、伝統的な材料で塗装していると説明しているケースが多い)またその他の仕上げ方法として、使用目的に合った摺り漆仕上げや独自の自然塗料仕上げもしております。ご来店時に、ご相談下さい。

-

08

- 取手金具の取付け

- 完成した総桐たんすに、最後の仕上げに取手金具をひとつずつ取り付けていきます。金具の種類は品質も含めて多種多様ですが、その総桐たんすの型に相応しい金具を選び、ひとつずつ丁寧に取り付けていきます。

-

09

- 最終点検・出荷準備

- 完成した総桐たんすを仕上げた職人と販売担当者が二人の目で確認し、納期に合わせてお届けの準備を致します。

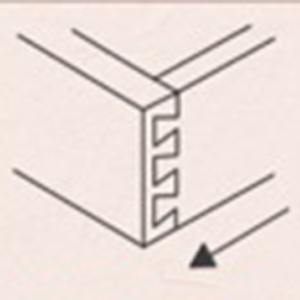

製作技法のひとつである蟻組み技法のご紹介

蟻組接(あり くみつぎ)

板と板を直角に接ぐ方法の一つで組み手の枘(ほぞ)に蟻形の傾斜面を付け接合すると、締まる力が働き、外れ難い耐久性が増した強固な組み手になります。主に本体の天板と胴板の組み手に採用してます。

包み蟻組接(つつみあり くみつぎ)

蟻組みの一種ですが、片側(前面)からは蟻形の組み手が見えないように、片側(側面)からは何枚組かの蟻形が見える構造。主に引き出しの前板と側板はこの包み蟻組みを採用しております。

前板に使う名古屋桐箪笥独特の細かく整った優美な柾目

産地によって柾目材の活かし方は異なりますが、名古屋桐箪笥においては、桐材の丸太から特に年輪の間隔の細かな柾目部分を選び伝統的な剥ぎ合せ加工した細く整った柾目材を表面材として使用しています。 こういう手間を掛けることにより、他産地では余り見られない柾目の細かく整った優美な総桐たんすが仕上ります。

尾張名古屋地方は、江戸時代から芸どころと云われ、お茶やお花等の芸事が盛んでもあり、それに伴って、艶やかな名古屋友禅等の衣装文化も発展し、それが道具類にも波及して行ったものと考えられ桐たんすもその影響を受けているのかもしれません。 名古屋人は、普段は保守的で質素ですが、冠婚葬祭は派手という特性は、以前に植木等さん主演の「名古屋嫁入り物語」でTVドラマ放映されたことからも推察されるでしょう。今では、様変わりですが。。。

採用情報RECRUIT

伝統的工芸品である名古屋桐たんすの継承と当社の将来の製造部門の中核となるべく前向きな考えを持った人材を若干名募集いたします。また、次代を担う営業総務担当者を募集しています。

経済産業大臣指定

経済産業大臣指定